Im letzten Blogartikel habe ich argumentiert, dass wir, um herauszufinden, ob eine Weltanschauung wahr oder falsch ist, analysieren müssen, wie gut sie bestimmte Fakten und Beobachtungen über die Welt erklären kann. Der Prozess, der konkurrierende Erklärungen bewertet, wird als Schluss auf die beste Erklärung (englisch Inference to the Best Explanation) bezeichnet[1].

Der Schluss auf die beste Erklärung kann auf verschiedene Bereiche angewendet werden: zum Beispiel zur Bewertung konkurrierender wissenschaftlicher Hypothesen oder Theorien, zur Erklärung einer Reihe historischer Daten und – was für diese Blogartikelserie wichtig ist – zum Vergleich von Weltanschauungen. Es kann sogar beim Umgang mit Situationen im Alltag verwendet werden. Betrachten wir in diesem Zusammenhang die folgende kurze Geschichte: [2] Ich wache nach einem Mittagsschlaf am Samstagnachmittag auf. Als ich aus dem Haus gehe, sehe ich, dass sowohl die Einfahrt vor dem Haus als auch mein Auto nass sind. Außerdem weiß ich, dass weder ich noch einer unserer Nachbarn einen automatischen Sprinkler haben. Aus diesen Fakten könnte ich schließen, dass es geregnet hat oder dass jemand mein Auto gewaschen hat. Auf Grundlage der nassen Einfahrt und des nassen Autos allein kann ich nicht schließen, welche Hypothese richtig ist. Ich brauche mehr Daten. Aber ich weiß, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass jemand in meiner Familie, mich eingeschlossen, das Auto von Hand wäscht. Als ich jedoch feststelle, dass die Straßen und der Rasen trocken sind und der Himmel klar ist, wird die Regenhypothese trotzdem unwahrscheinlich. Schließlich entdecke ich hinter dem Auto einen Eimer mit Seifenwasser und einem Schwamm. Mit den letzten Daten wird die beste Erklärung für alle Beobachtungen offensichtlich: Jemand hat das Auto gewaschen. Nennen wir diese Erklärung 1). Alternative – aber viel schlechtere – Erklärungen sind:

2) Es regnete nur auf der Einfahrt und jemand (vielleicht eines meiner Kinder) ließ einen Eimer mit Seifenwasser und einen Schwamm neben dem Auto stehen, um z.B. so zu tun, als hätten sie das Auto gewaschen.

3) Es regnete nur auf der Einfahrt und jemand (vielleicht eines meiner Kinder) wusch das Auto.

Sowohl 2) als auch 3) sind zwar möglich, aber unnötig verworren. Der Schluss auf die beste Erklärung ist also, dass jemand das Auto gewaschen hat. Ees könnte meine Frau, eines meiner Kinder oder einer meiner Nachbarn gewesen sein, der sich über den Anblick eines schmutzigen Autos nicht freute.

Hinweis: Oft taucht der Schluss auf die beste Erklärung zusammen mit dem Begriff Abduktion und abduktives Denken auf. Während der Schluss auf die beste Erklärung eine Methode zur Bewertung konkurrierender Hypothesen ist, ist die Abduktion eine Methode zur Generierung von Hypothesen.[3]

Einführung in Explanatorische Tugenden / Bewertungskriterien

Um den Schluss auf die beste Erklärung zu ziehen, werden Kriterien verwendet, um rivalisierenden Hypothesen zu bewerten.[4] Es gibt verschiedene Listen von Kriterien von verschiedenen Wissenschaftlern[5] (die manchmal einen unterschiedlichen Namen für dieselben Kriterien verwenden) und das Ziel dieses Blogbeitrags ist es, nur einen Einblick in einige meiner Meinung nach wichtige Kriterien zu geben. In der obigen Geschichte kommen die ersten vier der folgenden wichtigen Kriterien ins Spiel, die auch als explanatorische Tugenden (englisch explanatory virtues; “explanatorisch” bedeutet erklärend) bezeichnet werden:

- Erklärungsumfang: Wie viele der gegebenen Phänomene, Tatsachen oder Beobachtungen werden durch eine Hypothese, Theorie oder in unserem Fall durch eine Weltanschauung erklärt?

- Erklärungskraft: Dies bezieht sich darauf, wie gut eine Hypothese, Theorie oder in unserem Fall eine Weltanschauung eine gegebene Menge von Phänomenen, Fakten oder Beobachtungen erklärt.

- Plausibilität: Wie wahrscheinlich ist es, dass eine Hypothese, Theorie oder in unserem Fall eine bestimmte Weltanschauung gegebene Daten angesichts unseres Hintergrundwissens, d.h. dessen, was wir bereits über die Realität wissen, erklären.

Hinweis: Sowohl die Plausibilität als auch die Erklärungskraft hängen zusammen. Oft hat eine plausible Erklärung mehr Erklärungskraft, weil sie bereits mit vorhandenem Wissen zusammenpasst. Mit genügend Belegen könnte jedoch eine weniger plausible Erklärung den Sieg davontragen. - Einfachheit: Eine einfachere Erklärung hat weniger Annahmen und weniger Schritte, um eine Erklärung für gegebene Fakten zu liefern, und ist daher meist zu bevorzugen.

Hinweis: Wenn aber z.B. eine einfachere Erklärung für einige Fakten weniger Erklärungskraft hat, könnte eine konkurrierende, kompliziertere Hypothese bevorzugt werden. - Ad hoc: Eng verbunden mit der Einfachheit ist die Überlegung, ob eine Hypothese ad hoc ist. Ad-hoc bedeutet, dass zusätzliche Annahmen eingeführt werden, nur um eine Erklärung zu unterstützen ohne zusätzliche Beweise für diese Annahmen zu haben.

In unserem Beispiel oben berücksichtigen alle 3 Hypothesen alle Daten und haben daher den gleichen Erklärungsumfang. Allerdings ist die Erklärungskraft von 2) und 3) viel geringer, denn es ist sehr unwahrscheinlich, dass nur Regen auf die Einfahrt fällt und nirgendwo sonst und zusätzlich für 2) jemand nur zum Spaß einen Eimer mit Seife und Schwamm neben dem Auto stehen gelassen hat. Somit hat die Autowasch-Hypothese eine größere Erklärungskraft. Dass Regen mit einer Beschränkung auf vielleicht 70 m2 (in Kombination mit klarem Himmel) sehr unwahrscheinlich ist, ist gut belegtes Hintergrundwissen. Daher ist die Autowasch-Hypothese auch plausibler. Es übertrumpft sogar meine Hintergrunderfahrung, dass niemand in meiner Familie ein Auto von Hand waschen möchte. Dieses Beispiel zeigt auch den oben erwähnten oft auftretenden Zusammenhang von Erklärungskraft und Plausibilität. Die Autowasch-Hypothese ist auch einfacher, weil sie weniger Ursachen benötigte, um die Indizien zu erklären. Es braucht nur eine Ursache: Jemand hat das Auto gewaschen. Die Alternativhypothese 2) erforderte zwei Ursachen: Es regnete nur auf der Einfahrt und 2) jemand hat einen Eimer einfach so hingestellt (ohne Grund, um so tun das Auto zu waschen etc.). Hypothese 3) hat zwei verschiedene Ursachen, die zum gleichen Effekt führen können: Sowohl Regen als auch Autowäsche können ein nasses Auto und eine nasse Einfahrt erklären.

In diesem Beispiel könnte ich das Auto zusätzlich genau inspizieren und wenn ich wüsste, dass es Schmutz hatte, der nicht von Regen allein entfernt werden würde, aber nun weg ist, dann wird 1) noch sicherer. Wenn das Auto immer noch an diesel Stellen schmutzig wäre, dann hat die Person, die das Auto gewaschen hat, höchstwahrscheinlich keine gute Arbeit geleistet.

Hinweis: Es muss beachtet werden, dass der Schluss auf die beste Erklärung und die Abuktion/abduktive Argumentation nicht garantieren können, dass die Erklärung, die als die beste erachtet wurde, tatsächlich die richtige ist, da manchmal eine andere alternative Erklärung einfach nicht in Betracht gezogen wurde. Und es ist nicht immer einfach, bei der Generierung von Hypothesen erschöpfend zu sein. Das Beispiel der Autowäsche war ein einfacher Fall.

Die ersten beiden Kriterien (Erklärungsumfang und Kraft) können auch durch die Analogie eines Puzzles und der für ein gegebenes Puzzle erhaltenen Lösungen veranschaulicht werden:[6]

- Falsche Lösung A: Alle Teile wurden verwendet, einige Teile wirken wie mit Kraft reingedrückt und sind beschädigt.

- Falsche Lösung B: Einige Teile fehlen, einige Teile wirken wie mit Kraft reingedrückt und sind beschädigt

- Richtige Lösung: Alle Teile werden verwendet und alle Teile passen gut.

Der ersten Lösung, bei der alle Teile verwendet werden (voller Erklärungsumfang), fehlt die Erklärungskraft, da einige Teile mit Kraft reingedrückt wurden, da sie nicht wirklich zusammenpassen. Der zweiten Lösung fehlt es sowohl an Erklärungsumfang als auch an Kraft. Die dritte Lösung wird bevorzugt, da sie sowohl Erklärungsumfang (Verwendung aller Teile) als auch Erklärungskraft (alle Teile passen gut zusammen) hat.

Ein weiteres Beispiel bezüglich Einfachheit wäre die Erklärung eines Flugzeugabsturzes. Wenn der Absturz durch 1) ein einfaches Versagen des Landesystems oder durch 2) eine Kombination von Flügel- und Triebwerksausfällen, schwarzem Rauch und anderen Faktoren erklärt werden kann, dann wäre 1) die einfachere Erklärung und wenn sonst alle anderen Dinge gleich wären, die bevorzugte Hypothese.

Beispiel für Ad Hoc

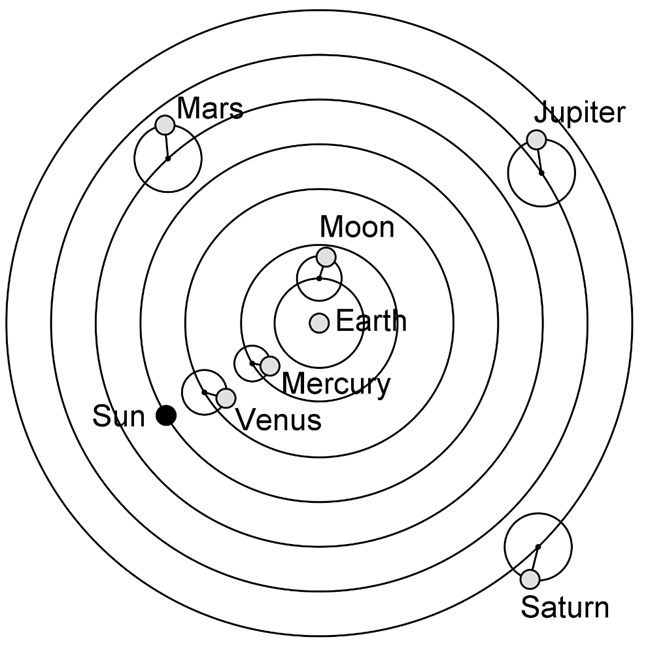

Wie oben erwähnt, ist eine Hypothese ad hoc, wenn zusätzliche Annahmen eingeführt werden, nur um eine Erklärung zu unterstützen, ohne dass zusätzliche Beweise für diese Annahmen vorliegen. Zum Beispiel hielt die präkopernikanische Astronomie an einer geozentrischen Sicht des Universums fest; mit der Erde im Mittelpunkt und Sonne, Mond, Planeten und Sternen, die sich um die Erde drehen. Die Planetenbewegung konnte mit diesem Modell jedoch nur durch Hinzufügen sogenannten Epizykel („Aufkreise“) erklärt werden[7], für die es keine Beweise gab. Das Konzept der Epizykel ist in Abbildung 1 unten dargestellt: Der Mond und die Pflanzen drehen sich nicht nur über die großen Kreise um die Erde, sondern drehen sich auch um einen kleineren Kreis (einem Epizykel) um ein Zentrum, das sich auf dem entsprechenden großen Kreis um die Erde bewegt.

Abbildung 1: Geozentrische Sicht auf unser Sonnensystem mit Epizykel.

Nicolas Kopernikus hat ein heliozentrisches Modell entwickelt, d.h. die Sonne ist im Zentrum des Sonnensystems und die Erde und die Planeten bewegen sich um die Sonne. Dieses Modell brachte Verbesserungen, schaffte aber die Epizykel nicht vollständig ab, da in seinem Modell die Umlaufbahnen immer noch Kreise waren.[8]

Die verbleibenden Probleme wurden durch das Kepler-Modell gelöst, das elliptische Umlaufbahnen einführte.[9] Da die heliozentrische Sichtweise die astronomischen Beobachtungen ohne Epizykel erklären konnte, ist sie der geozentrischen Sichtweise vorzuziehen, die die ad hoc Hinzufügung von Epizykeln erforderte.

Hinweis: Manchmal müssen neue Entitäten eingeführt werden, um neue Beobachtungen zu erklären. Zum Beispiel wurde das Konzept der Dunklen Materie eingeführt, um einige Gravitationseffekte zu erklären, die in Sternen und Galaxien beobachtet werden.[10] Eine Alternative zur Dunklen Materie ist die sogenannte modifiziert-newtonsche Dynamik. [11] In diesem Fall ist es also das Hinzufügen einer neuen, unbekannte Form von Materie versus kompliziertere Mathematik. Während die meisten Kosmologen das Modell mit der Dunklen Materie bevorzugen, werden mehr Daten benötigt werden, um herauszufinden, welche Theorie richtig ist. Vielleicht stellen sich beide Theorien als falsch heraus und eine andere als richtig.

Probabilistisches Denken

Zusätzlich zu dem oben beschriebenen Ansatz verwenden Wissenschaftler bei der Bewertung von Hypothesen häufig probabilistische Überlegungen. Sie verwenden die Bayes’sche Analyse, die, wie der Wissenschaftsphilosoph Steven Meyer zusammenfasst (aus dem Englischen übersetzt), “eine quantitative Methode zur Schätzung der Stärke einer Hypothese oder der relativen Wahrscheinlichkeit konkurrierender Hypothesen bei gegebener Menge an Beweisen bietet“.[12]

In den meisten Situationen werden wir dies jedoch nicht nutzen. Wie Meyer feststellt (aus dem Englischen übersetzt): “Oft wird uns unser Hintergrundwissen über Ursache und Wirkung (oder unser theoretisches Verständnis der kausalen Kräfte einer postulierten Entität) ermöglichen, zu fundierten Einschätzungen der Vorzüge konkurrierender Hypothesen zu gelangen, ohne explizit von der Bayes’schen Wahrscheinlichkeitsrechnung Gebrauch zu machen – selbst wenn unsere Argumentation auch in Bayes’schen Begriffen ausgeführt werden kann.”[13]

Daher gehe ich hier nicht weiter ins Detail. Aber wenn wir in einem der folgenden Artikel auf einen Fall stoßen, in dem ein probabilistischer Ansatz hilfreich wäre, werde ich ihn betrachten und die notwendigen Details liefern.

Ausblick

Der folgende Blogbeitrag wird einen Überblick über verschiedene Weltanschauungen geben und auf ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede eingehen.

[1] Peter, Liton. Inference to the Best explanation. In Martin Curd & Stathis Psillos, The Routledge Companion to Philosophy of Science. (New York: Routledge,2005), pp. 193.

[2] Dieses Beispiel ist eine angepasste Version eines Beispiels aus: Stephen C. Meyer. Return of the God Hypothesis. (HarperOne: 2021), 227-228.

[3] Frank Cabrera Inference to the Best Explanation – An Overview. Handbook of Abductive Cognition (Springer, ed. L. Magnani, 2022), 1-37.

[4] See for example: Cabrera, Inference to the Best Explanation – An Overview. A Brief Summary of Explanatory Virtues https://arxiv.org/html/2411.16709v1; Abductive Reasoning in Science https://www.cambridge.org/core/elements/abductive-reasoning-in-science/A380186A1C38650BB9842AF9536D235D

[5] See for example the following page for different lists: A Brief Summary of Explanatory Virtues https://arxiv.org/html/2411.16709v1

[6] Adapted example from: Michael Licona. The Resurrection of Jesus: Authority & Method in Theology: A New Historiographical Approach ( InterVarsity Press, 2010), 109-110.

[7] Figure: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Ptolemaic_Model.png

[8] Guillermo Gonzalez and Jay W. Richards. The Privileged Planet (20th Anniversary Edition): How Our Place in the Cosmos Is Designed for Discovery (Gateway Editions, 2024), 210 pp.

[9] Ibid., 214 pp.

[10] Luke A. Barnes and Geraint F. Lewis. The Cosmic Revolutionary’s Handbook: (Or: How to Beat the Big Bang).Kindle-Version. (Cambridge University Press, 2020), 2.

[11] Ibid., 230-231.

[12] Meyer. Return of the God Hypothesis, 232.

[13] Ibid., 235.

Leave a Reply